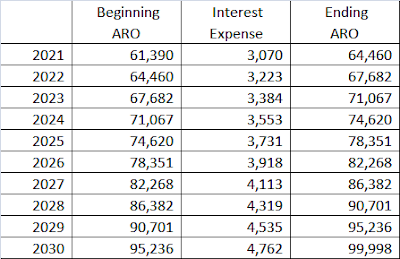

미국 주택 담보 대출 변동금리 선택율 (US Morgage Adjustable Morgage Rate) 변동추이 (부제. 미국인들이 선호하는 주택 담보대출 고정 금리를 이만큼 선택한다고?)

미국 주택 담보 대출 변동금리 선택율 (US Morgage Adjustable Morgage Rate) 변동추이 (부제. 미국인들이 선호하는 주택 담보대출 고정 금리를 이만큼 선택한다고?) 제로 금리 시대에 요즘 미국에서 집을 산 지인들이 Re-finance를 하여 대출을 갈아 탔다는 얘기를 들어 미국 주택담보 대출의 고정/변동 금리를 어떤것을 선택하는지 궁금해서 찾아본 FRED 결과! 예상대로 주택 담보대출 받는 사람 전체 중 2.4%만이 변동 금리를 선택하고 있었다. 역시 미국 사람들은 예상대로 고정 금리를 선호 한다고 결론 내도 되겠다. 코로나 시대 미국 집값이 30% 정도 올랐는데 내려갈 가능성은 낮다고 보는게 맞지 않을까. (사실 경제는 너무 어려워 예측은 신의 영역임!)